鮑狄埃與全世界受罪的人

鮑狄埃與全世界受罪的人

文-馮早(北京青年文化人)

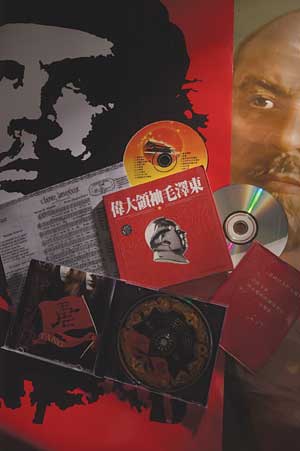

攝影-徐欽敏

列寧在1913年有一段名言:「一個有覺悟的工人,不管他來到哪裡,不管命運把他拋到哪裡,不管他怎樣感到自己是異邦人,言語不通,舉目無親,遠離祖國--他都可以憑〈國際歌〉的熟悉曲調,給自己找到同志和朋友。」

將近一百年過去了,〈國際歌〉是不是還有恁大威力,這是一個值得探討的問題。但不論如何,〈國際歌〉的產生和流傳終究是一個重要的歷史現象。

十九世紀三○年代,巴黎工人武裝起義,推翻了波旁復辟王朝。1848年巴黎工人階級再一次武裝起義。1870年「普法戰爭」爆發,到1871年3月18日,巴黎工人掀起一次暴力行動,建立巴黎公社。巴黎公社實行一系列大膽的無產階級民主的實驗,可是,到5月28日,巴黎公社終於抵禦不住反動力量的進攻,歸於覆滅。

在這場轟轟烈烈的革命鬥爭中,湧現出無數革命鬥士,其中,一位詩人歐仁.鮑狄埃(Eugene Pottier),特別值得一提。

鮑狄埃是個木工,但愛好寫詩。十四歲時就發表了第一部詩集《年輕的女詩神》。他以工人身分,一邊參加武裝鬥爭,一邊寫詩。槍是他的武器,詩歌也是他的武器。巴黎公社失敗後,他被判決死刑,被迫出逃,先後在英美流亡近十年。1880年大赦回國,鮑狄埃年老多病,生活十分困難,但仍努力寫作。1887年鮑狄埃去世,終年七十一歲。

列寧為鮑狄埃寫過專文,特別提到他的死後哀榮:「鮑狄埃是在貧困中死去的。但是,他在自己的身後留下了一個非人工所能建造的真正的紀念碑。他是一位最偉大的用歌作為工具的宣傳家。」(《列寧選集》,第二卷第436頁)

鮑狄埃在當選為巴黎公社的公社委員後,成為公社領導成員。公社失敗,1871年6月,他就寫下了〈國際歌〉。

這首歌原名:〈國際工人聯盟〉,起初只印在鮑狄埃詩集中,流傳不廣。1888年,一位工人業餘音樂愛好者狄蓋特(Pierre Degeyter)辛勞工作三天,把這首詩譜成了歌。

1917年俄國「十月革命」後,蘇維埃政府便以〈國際歌〉代替國歌,直至1944年。1919年共產國際成立後,也確定以這首歌為各國共產黨的黨歌。各國翻譯者對歌詞最後一句法語「英特納雄耐爾」(Internationale)一般都按音譯,以便讓全世界唱這首歌的人能找到一個共同的聲音。隨著社會主義運動在世界的發展,〈國際歌〉傳遍了全球。極端反對共產主義的人,如納粹的軍樂隊在柏林、邱吉爾主掌的英國政府在白廳,也都曾被迫演奏過此曲,這是因為他們接待蘇聯國賓時,按外交禮節不得不演奏對方的國歌。(本文節錄自<鮑狄埃與全世界受罪的人>網路與書No14《音樂事情》Something

about Music)